オメガ6とオメガ3はとても酸化されやすい!ただし、体内に入ると話は変わりますよ…

「EPAやDHAは酸化されやすいので、魚食やサプリメントで摂るのは危険なのでは…?」

未だにこんなお問い合わせをいただきますので、今回の記事で最終回答とさせていただきます。

確かに、二重結合が多い多価不飽和脂肪酸はとても酸化しやすい。それも、二重結合の数が多ければ多いほど、より酸化しやすいという性質があります。

したがって、リノール酸(オメガ6:二重結合2つ)よりα-リノレン酸(オメガ3:同3つ)がより酸化されやすく、アラキドン酸(オメガ6:同4つ)、EPA(オメガ3:5つ)、DHA(オメガ3:6つ)などはそれ以上に酸化されます。(あくまでも空気中です)

そこで重要なのは次の点です。、

1.必須脂肪酸の過酸化は、生体の機能に悪影響を及ぼし疾病を誘発する

2.ほとんどのEPA・DHAのサプリメントに十分な抗酸化物質が含まれていない!

3.生体内ではDHAやEPAはほとんど酸化されない一方で、オメガ6特にリノール酸は酸化障害を受ける

4.食品業界の多くは、酸化されたアラキドン酸を使用していると思われ、食材の摂取により疾病誘発が懸念される

とても重要なことなので、一読されることを強くお勧めします。

必須脂肪酸の過酸化は、生体の機能に悪影響を及ぼし疾病を誘発する

「半年くらいですかね~」

多くのご家庭では、安価かつ大容量の食用油を購入されているようです。そのため、買い替えサイクルはおおよそ半年。その間、食用油中のリノール酸(オメガ6)はもちろん、α-リノレン酸(オメガ3)はそれ以上に酸化され過酸化脂質が生成しています。

過酸化脂質は、体内の脂質が活性酸素によって酸化された物質で、前述のように二重結合の数が多いほど容易に生成されます。また、動脈硬化やシミ・しわ、がんなどの様々な病気の原因になります。

過酸化脂質 は毒性を有することが知られており,過酸化脂質を含んだ食品を大量に摂取すると,嘔気,嘔 吐,腹痛,下痢を伴う急性食中毒を引き起こす.

また ラットに対する生体毒性では,急性毒性,慢性毒性とも,小腸粘膜,肝臓,腎臓などの組織において,細 胞壊死,脂肪沈着や血管の拡張,充うっ血の障害をもたらす他,リンパ球などの免疫機能にも影響する.

生体中で生じる過酸化脂質と疾病や老化との関係が指摘されており,血栓症(心筋梗塞や脳梗塞),動脈硬化症,がん疾患,糖 尿病,高 脂血症等に過酸化脂質が関与しているとされている.

・過酸化脂質 遠藤 泰志 1995年 42 巻 8 号 611 より引用

氣にも留めていないヒトがほとんどですが、食用油の容器は遮光瓶ですよね。そう、もしガラスなどの透明容器に入れると、光によりリノール酸やα-リノレン酸はより早く酸化します。

同じベクトルで、食用油は加熱して使いますが、その温度が高くなればなるほど生成される過酸化脂質の量は増えることになります。そして、そんな料理を食べる習慣があるのなら、そのヒトの体は次のようなイメージとなります。

「換気扇にへばりついたベタベタの油」

これが体中の細胞に存在している。

ならば、揚げ物や炒め物ばかりの食事で病気になるのは自然なことですね。

ほとんどのEPA・DHAのサプリメントに十分な抗酸化物質が含まれていない!

二重結合が5つあるEPA、6つもあるDHA。確かにこれは酸化が容易です。事実、魚の生臭さはEPAやDHAが酸化されたことで生じます。

ということで、魚はできるだけ新鮮なものを食べることが勧められますが、EPA・DHAサプリメントの場合は十分に酸化を防ぐ必要があります。

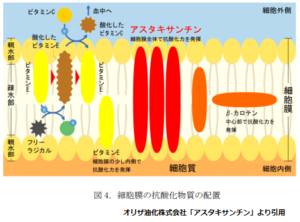

当社のラケシスAは他社EPA・DHA製品と違い、とても鮮やかな赤い色をしています。これが何かと言えばサケの赤身で有名なアスタキサンチンという抗酸化物質が入っているからです。

このアスタキサンチンはビタミンEのおおよそ1000倍の抗酸化力があり、その理由も下図の通り、細胞膜の二重層を貫通する形で抗酸化力を発揮しているからだと考えられています。

ビタミンEの抗酸化力はアスタキサンチンの1000分の1なのですが…

ほぼすべてのEPA・DHAサプリメントは酸化防止剤としてビタミンEが配合されています。また、サプリメントのEPA・DHAは、十分な量のビタミンEで酸化を防ぐことができるとされています。

私も、この事実に異論はありません。ただし、このビタミンEという表示が食わせ物です。

実は、十分な酸化力を発揮できるビタミンEは天然型のビタミンEだけです。

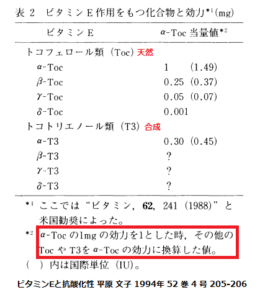

上図の通りビタミンEには8種類の異性体が存在しており、その抗酸化力は大きく異なります。それも、天然α型(上図の一番上)の抗酸化力を1とすると、他はその3割以下の抗酸化力しかありません。

そこでEPA・DHAサプリメントの成分表示ですが、ほぼすべての表示がビタミンEという表記です。もし、天然α型のビタミンEが配合されているのなら、自信を持ってそう表記するはずです。

当然ですが、天然型より合成物の方が安価です。また、天然型もα型が一番価格が高くなります。したがって、EPA・DHAサプリメントに配合されているビタミンEは、少なくとも天然α型ではないことが想像できます。よって、ほどんどのサプリは十分な抗酸化力を期待できないと思われます。

生体内ではDHAやEPAはほとんど酸化されない一方で、オメガ6特にリノール酸は酸化障害を受ける

実は、体内に入ったEPAやDHAは〝ほぼ″酸化障害を受けません。

もちろん、添加物だらけのコンビニ食やおにぎり、菓子類を食べているなら、その量が多ければ多いほどEPAやDHAも酸化障害を受けるでしょう。逆に、添加物を排除した食生活を続けているならその心配はほとんどないでしょう。

一方で、オメガ6は体内でも酸化障害が進行します。おそらくですが、これはオメガ6が炎症性の生理活性物質を生じることが原因でしょう。(以下の論文をご確認ください)

生体組織においてDHAやEPAが他の不飽和脂肪酸より極端に酸化されやすいということはない。DHAやEPAが生体内で比較的安定な理由として,生体内の酸素分圧が大気中よりも低いこと,また,生体中には各種の抗酸化酵素や抗酸化性物質が存在することなどが挙げられる。

培養細胞系(肝細胞など)にリノール酸(LA),アラキドン酸(AA),DHAを取り込ませ,それぞれの細胞の酸化ストレスに対する応答を調べ たところ,各細胞問で酸化ストレスに対する感受性に大きな違いは見 られないことが分かった。

リノール酸,AA,DHAを肝細胞(HepG2)に取り込ませ,過酸化水素により酸化ストレスを与えた後に,細胞中の過酸化物生成量を蛍光分析法により比較した。

リノール酸やアラキドン酸添加により,細胞中のPUFA含量が増大するため,過酸化物生成量はリノール酸やアラキドン酸ではコントロールより増大したが,DHA添加ではそうした増大は顕著ではなかった。

同様の傾向は細胞膜リン脂質中の過酸化物生成量についても観察され,リノール酸,アラキドン酸添加 では,細胞膜リン脂質中のモノヒドロペルオキシド総量はコントロールよりも増大したが,DHAではコントロールよりも逆に少ない傾向となった。

また,すべ ての場合において,細胞膜リン脂質中にアラキドン酸やDHAが多量に取り込まれたにもかか わらず,主なモノヒドロペルオキシドはリノール酸 由来(LA-MHP)で あった。

DHAが従来考えられているほど生体内では酸化に対して不安定ではないことを示している。

我々はラットに魚油を投与した場合の過酸化物の生成についても検討し,魚油の投与量が極端に高くない場合には,生体内での脂質過酸化レベルの変化がないことも認めている。

これらの結果は,適切な量の魚油の摂取においては,生体内での脂質過酸化の尤進とそれに伴う悪影響がほとんどないことを示唆してい る。

・水系での不飽和脂質の酸化安定性に関する研究 宮下 和夫 2006年 6 巻 12 号 585-591 より引用

先にも述べましたが、酸化されたリノール酸は換気扇についたベタベタな油のようなもの。それが細胞膜中に入るわけですから、食用油を使った調理を頻繁にするならどんな病気になったとしてもそれは自然なことですね。

食品業界の多くは、酸化されたアラキドン酸を使用していると思われ、食材の摂取により疾病誘発が懸念される

「これは危険だ!」

原材料の表記を確認し、私は正直驚きました。なぜなら、アラキドン酸だけでなく、アマニ油まで配合されていた食用油だったからです。

【原材料】食用大豆油(国内製造)、食用アマニ油、食用パームオレイン、アラキドン酸含有油脂/乳化剤、香料

前述のように二重結合が多い多価不飽和脂肪酸は容易に酸化します。また、高温で熱すればトランス脂肪酸も生成されます。したがって、この油でから揚げを作れば、大量の過酸化脂質とトランス脂肪酸も摂取することになります。

「もし、この揚げ油を使いまわしたら…、考えただけで恐ろしい!」

発売当初、この情報を慌ててメルマガで配信したと記憶していますが、から揚げのあげの日の油2022年秋販売を終了していました。

念のために追記しておきますが、現在アラキドン酸が配合されている市販の食用油は存在しません。

一方で、業務用のアラキドン酸配合の食用油は販売されています。遅くとも2009年には販売が開始されていたようなので、おそらく多くの飲食店で利用されていることでしょう。

・芳醇バターフレーバーオイル:「アラキドン酸」をキー成分とした、料理のコクを向上させる特殊製法です。

・美味得徳(びみとくとく):「アラキドン酸」を活用した「DELICI UP(デリシアップ)製法」を確立し、「料理のコクを高めて、おいしくする機能に特化した、今までにない新しい食用油」として、新ブランド「美味得徳」2商品を発売いたします。

困ったことに、このアラキドン酸を加熱調理で使うと味が増強できるようです。

「酸味,うま味,コク味を強める傾向がみられた」

ということなので、おそらく中華料理店なら使っているのでしょうね。

揚げ物,炒め物のおいしさの一因として,加熱調理に伴って生成する油脂酸化物の影響を考えた。

そこで本研究では,リノール酸(LA),リノレン酸(LN),アラキドン酸(AA),ドコサヘキサエン酸(DHA),エイコサペンタエン酸(EPA)を用い,ヒトでの官能評価によって,油脂酸化物の味への影響を検討した。

1) 5 種類の脂肪酸,LA,LN,AA,DHA,EPA を 35℃24 時間酸化させ,これらを水抽出した酸化脂肪酸水抽出物を調製し,醤油希釈水(食塩濃度 0.9%)に添加し官能検査を行った。その結果,各酸化脂肪酸水抽出物は,添加無しに比べて有意に酸味,うま味,コク味を強める傾向がみられた。なかでも酸化 AA 水抽出物の添加によって最も味が強まることが示された。

2) AA を 0.1%~0.8% 添加した植物油で,揚げ物(コロッケ),炒め物(炒飯),汁物(野菜スープ)を調製し,官能評価を行った。AA 添加油は有意に各調理食品のうま味,コク味,後味などを強め,嗜好性も高める傾向がみられた。

このことから,AA を植物油に添加し,加熱調理を行うことで油脂調理食品の味を増強できる可能性

が示された。

3) 豚肉をその半量のコーン油で揚げると,豚肉中の約50% の AA がコーン油に溶出した。

この揚げ油で調製したもやし炒めは有意にうま味,後味,嗜好性などが高まった。

このことから,動物性食品を揚げた後の油のおいしさには,その一因に AA が関与していることが考

えられた。

・アラキドン酸の油脂調理食品への添加効果 清原 玲子, 山口 進, 他 2009年 42 巻 5 号 294-299 より引用

アラキドン酸の入った食用油で揚げ物を作り、その廃油を使ったもやし炒めがうまくなる。

安価な外食産業は集客がすべてです。

ならば、アラキドン酸配合の食用油を無視できないのでは…?

私はそう想像してしまいますが、あなたは違いますか?

まとめ

EPA・DHAは空気中では酸化が容易である。

したがって、サプリメントは酸化対策が十分な製品を選ぶべきである。

一方で、添加物や農薬などをできる限り排除すれば、体内に入ったEPAやDHAは〝ほぼ″酸化されないどころか、モノヒドロペルオキシド(過酸化脂質)は減少するようです。

※ その理由はEPAやDHAの二重結合の位置と数にあり、これらがリン脂質に入ると細胞膜の流動性が上がります。また、それにより酸化されたリン脂質にいち早く抗酸化物質が届くことになります。

追記:この部分を詳しく知りたいヒトがいらしたら、こちらよりご連絡ください。

ですから、魚食(天然に限ります)とEPA・DHAサプリメントは積極的に摂ることをお勧めします。

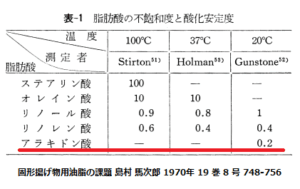

なお、最後になりますが、二重結合の数と酸化率について以下の論文を追記します。ご覧の通り、アラキドン酸は20℃程度でも酸化障害を受けます。

表-1から明白なようにリノール酸,リノレン酸,アラキドン酸などの多不飽和脂肪酸は,不飽和二重結合

間の孤立活性 メチレン基一個増すごとに酸化率が約2倍程度になることがわかる。

・固形揚げ物用油脂の課題 島村 馬次郎 1970年 19 巻 8 号 748-756 より引用

高温に加熱された揚げ物や炒め物に使ったら…?

後は、あなたの判断です。