あなたはあなたが食べた物その者です。そして、出生児は、母が食べた物その者ですよ!

出産におけるトラブルが増えているようです。それも、急増というレベルを超えて爆増しているようですね。

コロナワクチンとその他のワクチンの

[頻度] 流産 38倍

有害事象の比例報告比率(PRR)論文📝

死産 28倍

早産児死亡 124倍

胎盤梗塞 173倍

胎児奇形 52倍

胎児染色体異常 87倍mRNA💉推奨している産婦人科医たちが

ひとまとめに裁かれる日がきますように🙏 https://t.co/iCf7AKXUA2 pic.twitter.com/z7X3fxUaTd— ひまたく (@keyanokoya) February 12, 2025

妊娠後のトラブルが増えていることから、不妊で悩むご夫婦も爆増していることでしょう。

ここで指摘したいのは、出産におけるトラブルの原因はワクチンだけに限らないという事実です。ワクチンに+(プラス)して、妊婦が何を食べたかがトラブルのレベルを下げることもあれば上げることもあります。例えば、以下の動画で紹介されているような飲料でも不妊や妊娠後のトラブルは増えます。

オやッ!( ´∀`)🤚🤚🤚🤚 https://t.co/8ppPA87ejB pic.twitter.com/p2RLNtTs9C

— 渋沢 栄一郎🗣#NO SLIP NO LIFE (@sibusawaeiiti) November 17, 2025

おそらく、今後2~3年は超がつくほど健康体で生まれる子どもは減少するでしょう。正直、このままなら日本人絶滅すると言ってもそれほど言い過ぎではないと個人的には思っています。

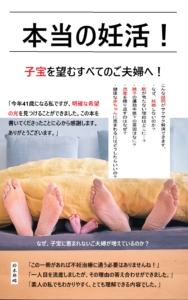

そんな危機感から書いたのが「本当の妊活!」ですが、私はこの本の「はじめに」の部分で次のような指摘をしています。

「あなた方夫婦は遠回りをしましたが、ある意味目的の港に辿り着けなかったことを安堵することでしょう。

ポンコツの羅針盤を使い、運悪く港に入港することは、あなた方夫婦が想像される以上に過酷な試練を課せられます。」

「目的の港にたどり着けなかったこと」とは、残念ながら妊娠に至らなかったこと。そして、「運悪く港に入港する」とは、妊娠してしまったこと。そして、そのせっかくの子宝が「想像される以上に過酷な試練」をご夫婦にもたらしてしまう。それが流産や早産、死産、胎仔奇形です。

語弊がある言い方かもしれませんが、せっかく子宝に恵まれたのですから誰もが健康な子どもを授かりたいと思うでしょう。先のtweetにあるような死産や胎仔奇形など望むヒトなどいないはずです。ですが…

ワクチン問題を除いても、今の日本人の食生活ではそういったリスクがあります。その点についても本で記しましたが、今回は母親の食事が一型糖尿病に与える影響についてご紹介します。

その前に、以下の動画もご覧いただき、ワクチン接種者は一日も早い解毒をするよう強くお勧めします。

日本人の出生率が減り少子化の理由の一つがこれ pic.twitter.com/ISazex9CGV

— 信州蝦夷の党『光の騎士』代表 (@reiwarokumonsen) November 8, 2025

オメガ6過剰摂取の影響

脂質は重要な栄養素です。中でも、脂肪酸の ω3 位と ω6位に二重結合をもつオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸は体内で合成できません。そのため、これらは食事から摂取する必要があるため必須脂肪酸と呼ばれます。

問題なのは、現代日本人の必須脂肪酸摂取源が植物性食用油(大豆油やコーン油、サラダ油など)となっていることです。

植物性食用油の脂肪酸組成は用いられる植物原料により異なっており,サラダ油原料の一つとして主に使用され,かつ多くの市販マウス飼料に使用されている大豆油は,ω6 脂肪酸のリノール酸を約 50%,ω3 脂肪酸の α- リノレン酸を約 5%含んでいる.

・腸内細菌脂質代謝産物に見いだされた腸管バリア保護機能 腸内環境から健康増進 宮本 潤基, 鈴木 卓弥, 他 2017年 55 巻 4 号 278-284 より引用

上記論文の通り、多くの方はリノール酸約50%、α-リノレン酸5%と、おおよそオメガ6(リノール酸)をオメガ3(α-リノレン酸)の10倍程度摂っています。そしてそのオメガ6は、過剰に摂ると次のような弊害が生じます。

食事脂質中に多量に含まれるリノール酸(ω-6脂肪酸)は,われわれが生命を維持するために摂取する必要がある必須脂肪酸であるが,その摂取量が過剰になると炎症やアレルギー反応を惹起することも知られている.・免疫制御における必須脂肪酸代謝物の機能解明と腸内細菌の関与 長竹 貴広 2021年 35 巻 4 号 223-229 より引用

※ 惹起(じゃっき):事件・問題などをひきおこすこと

食物アレルギーと必須脂肪酸

コロナ禍、食物アレルギーが激増していました。なかでもナッツ類による食物アレルギーの激増が顕著でしたが、ナッツ類の必須脂肪酸はリノール酸:α-リノレン酸=100:1の割合で含まれます。この事実を知らず、毎日のようにナッツ類を過剰に食べればどうなるのか…?想像できますよね。

【大人の食物アレルギー】

大人の食物アレルギーが近年急増していて、中でもナッツ類のアレルギーは12年で10倍に増えているという。

✅アレルギー急増の背景とは?

✅花粉と果物のアレルギーには関連性がある?

✅アレルギーへの対策や対処法とは?国立病院機構 相模原病院 福冨友馬… pic.twitter.com/2Dy3RjaJ3u

— 【公式】PIVOT@ビジネス映像メディア (@PIVOT_inc_) November 9, 2025

健康に無頓着なヒトなら名前も知らないであろう食用油に亜麻仁油やエゴマ油があります。この二つは加熱調理(炒めるや揚げる)には使えませんが、サラダ油や大豆油などとは違いオメガ3であるα-リノレン酸がとても豊富です。

亜麻仁油やエゴマ油には α- リノレン酸が多く含まれ,その割合は大豆油の 10 倍以上の約 60%にもなる.

・免疫制御における必須脂肪酸代謝物の機能解明と腸内細菌の関与 長竹 貴広 2021年 35 巻 4 号 223-229 より引用

では、マウスにリノール酸が豊富な大豆油もしくはα-リノレン酸が豊富な亜麻仁油を与えるとどうなるのか?

実験用マウス飼料の脂質原料として,一般的に用いられる大豆油の代わりに α- リノレン酸含量の多い亜麻仁油を用いると食物アレルギーの発症が抑制されることがわかった.

この事実は,食事で摂取する油の脂肪酸組成が食物アレルギーの発症を規定する重要な因子であることを示している.

・免疫制御における必須脂肪酸代謝物の機能解明と腸内細菌の関与 長竹 貴広 2021年 35 巻 4 号 223-229 より引用

ほとんどのご家庭では「炒める」「揚げる」といった調理を週5回以上食べていることでしょう。また、スーパーやコンビニで購入するお惣菜も、多くのご家庭では揚げ物でしょう。したがって、知らず知らずに〝超″がつくほど過剰にリノール酸を摂取しています。

以下はアレルギー疾患の推移ですが、1960年より以前の日本は「茹でる」「蒸す」「煮る」といった調理がほとんどで、次いで(油を使わずに)魚などを七輪で焼いて食していました。が、それ以降、急速に食用油を使った調理が普及するとともに、インスタントラーメンなど加工食品などからもリノール酸を過剰摂取するようになりました。

食用油は当然ですが、冷凍食品やレトルト食品、出来合いの調味料、菓子類などの原材料表記を確認してみましょう。

植物油脂やトランス脂肪酸(マーガリンやショートニング)などの表記が確認できるはずです。それらすべてがリノール酸過剰摂取の原因であり、それらを当たり前のように食べているなら鼻炎であろうがアトピーであろうが、はたまた喘息になってもそれは自然なことだったのです。

我輩は既にアトピー性皮膚炎アレルギー性鼻炎を患い克服した。

次は「ぜんそく」か!?苦しそうだな・・・

日本におけるアレルギー疾患の患者の推移(日本健康増進支援機構) pic.twitter.com/z4nYJQPP5o

— IⱯꓘꓵ uoɯǝɐp と2万名の快賊(注意:daemon閣下ではない) (@yukiR) July 14, 2023

オメガ3の摂取はアレルギーの発症を抑制するが…

以下の通り、適切なオメガ3脂肪酸の摂取はアレルギー発症を抑制します。

亜麻仁油餌で飼育したマウスの腸管では様々な脂肪酸代謝物のプロファイルに変化が認められたが,EPA が CYP 酵素により代謝変換された17,18- エポキシエイコサテトラエン酸(17,18-EpETE)が顕著に増加していることが判明した.

そこで次に,17,18-EpETE の生理機能を調べるために化学合成した 17,18-EpETE を大豆油食マウスに投与し食物アレルギーの発症率を検討したところ,亜麻仁油食マウスの場合と同様に食物アレルギーの発症抑制効果があることが明らかになった.

したがって,17,18-EpETE が亜麻仁油の抗アレルギー活性の活性本体として機能していると考えられた

・免疫制御における必須脂肪酸代謝物の機能解明と腸内細菌の関与 長竹 貴広 2021年 35 巻 4 号 223-229 より引用

しかし、この効果はリノール酸摂取量を減らした場合に限られます。なぜなら、オメガ6とオメガ3は体内で細胞のリン脂質に取り込まれますが、そのリン脂質の同じ位置に競合して存在するからです。つまり、椅子取りゲームが行われています。

また、体内にはオメガ6を優先してリン脂質に取り込む酵素が存在します。そのため、過剰なリノール酸を摂っているなら、オメガ3に残された椅子はどんどん少なくなります。

オメガ3の摂取は必要ですが、オメガ6を減らすことが必要最低条件であることを忘れないでください。

付け加えるなら、動物実験に飼料は大豆油を亜麻仁油に置き換えています。必然的にリノール酸の摂取量が減っていますよね。また、α-リノレン酸の摂取量も増えることになります。

大豆油で飼育したマウスに卵アレルギーモデルを適用すると、卵のタンパク質を食べると下痢をするマウスが増えていきます。このとき、餌の油を大豆油から亜麻仁油に置き換えると、アレルギー性下痢の発症が抑制できることがわかりました。

・腸内細菌との相互作用により作り出される食の免疫制御機能と社会実装への試み 國澤 純 2021年 17 巻 148-155 より引用

雑食であり、洋食や中華、韓国料理、タイ料理などだけでなく、加工食品や外食産業を利用する私たちは、中身を確認し「オメガ6を大幅に減らし」た上で「オメガ3を積極的に摂取」する必要があることを強調しておきます。

胎児は、母が食べた物から必須脂肪酸を取り込んでいる!

胎児の栄養は母が食べた物から取り込まれています。

これは当たり前の話ですが、胎児の成長に利用される必須脂肪酸も母から取り込まれます。したがって、母がリノール酸(オメガ6)を過剰に摂れば、それを取り込んだ胎児はアレルギーを発症することになります。

我々はまた,母子栄養という観点でも研究を展開し,亜麻仁油餌で飼育したマウスから生まれた仔マウスは,大豆油餌で飼育したマウスから生まれたものに比べて乳幼仔期のアレルギー性接触皮膚炎が軽減することを見出し,その作用機序としては,亜麻仁油食マウスの母乳に多く含まれる n-3 DPA の 12-LOX 代謝物である14- ヒドロキシ DPA(14-HDPA)が仔マウスの形質細胞様樹状細胞に作用し,免疫抑制分子として機能するTNF related apoptosis-inducing ligand(TRAIL)の発現を増加させることで T 細胞からの炎症性サイトカイン interferon γ(IFNγ)の産生量を低下させ,その結果,皮膚炎症状が軽減することがわかった

・免疫制御における必須脂肪酸代謝物の機能解明と腸内細菌の関与 長竹 貴広 2021年 35 巻 4 号 223-229 より引用

※ 14-ヒドロキシDPA(14-HDPA):n-3 DPAの代謝物

ご覧の通り、α-リノレン酸(オメガ3)が豊富な亜麻仁油を母が食べると、生まれた仔マウスはアレルギー症状が軽減しています。では、リノール酸(オメガ6)の摂取量が多ければ…?症状が悪化するのは自然だという話ですね。

マウスを大豆油もしくは亜麻仁油を含む餌で飼育し、その後妊娠・出産した際の母乳を調べると、亜麻仁油で飼育したマウスには母乳中にα-リノレン酸とEPA、DHAが増えてきていました。

さらに、それぞれの母乳で育った仔マウスにおアレルギー性皮膚炎を適用したところ、アマニ油群においてはアレルギー性皮膚炎の改善が認められました。(中略)

1歳時検診のときに、「何らかのアレルギーがある」と診断されたお子さんと「感作はあるがアレルギーを発症していない」と診断されたお子さんの、それぞれ生後1か月のときに飲んでいた母乳の脂肪酸の代謝物を測定しました。

その結果、14-HDPAは1歳時検診でアレルギーと診断されたお子さんでは低く、アレルギーを発症しなかったお子さんでは高くなっていました。(中略)

これらの結果から、妊娠もしくは授乳期間中に亜麻仁油を摂ると、乳腺の特殊な環境によってEPAからDPA、更に14-HDPAが生産され、さらには14-HDPAを含んだ母乳を飲むことで乳幼児アレルギーが抑制される可能性が見えてきました。

・腸内細菌との相互作用により作り出される食の免疫制御機能と社会実装への試み 國澤 純 2021年 17 巻 148-155

日本人のn-6/n-3摂取比率

リノール酸の主な摂取源は食用油です。また、同じオメガ6であるアラキドン酸は肉や魚などから摂れます。一方で、オメガ3の主要摂取源は魚や海藻類。そして、若年層ほど魚離れが進んでいます。

そのため、食生活における必須脂肪酸の n-6/n-3 摂取比率の上昇が報告され(中略)若年者層においては、8 から 9 が当たり前、揚げ物や外食、加工食品に偏った食事のヒトなら20以上となっています。

※ 参考までに、私(現在61歳)の中高校・大学時代のn-6/n-3は20を軽く超えていました。したがって、魚を食べないなら30以上の若者も少なくないでしょう。

母が摂取した必須脂肪酸とその仔の一型糖尿病の関係

一型糖尿病は小児期や若者が発症するケースが多い病気です。が、以下の論文を確認してください。

必須脂肪酸の異なる 5 種類の食餌を母獣となる NOD マウスに妊娠する4週間前から摂取させ、その仔の膵島炎および顕性糖尿病発症率を検討した。

その結果(Fig.2)、必須脂肪酸比率(n-6/n-3)の違いにより顕性糖尿病発症率が修飾されることが示唆された 。

中でも、最も顕性糖尿病発症率が誘導された低 n-3 食(L)(n-6/n-3=14.5)、抑制された n-3 食(n)(n-6/n-3=3.0)の2種類を用い、ライフステージの各時期に摂取する食餌の違いによる1型糖尿病の病態進行への影響について詳細に検討を行った 。

その結果、離乳前後に母獣および仔が継続して低 n-3 食(L)を摂取した LLL(胎児期、授乳期、離乳後の 3 時期を通して L を摂取)群の膵島炎は、継続して n-3 食(n)を摂取した nnn 群と比較して、生後 6 週齢において有意に進行していることが観察された。

・妊娠・授乳母体の脂質栄養が仔の 1型糖尿病発症へ及ぼす影響 籠橋 有紀子, 大谷 浩 2013年 22 巻 1 号 35-43

n-6/n-3比はどれくらいであればいいのか?

上記グラフの右上E nnLは①離乳期だけ母が低n-3食(オメガ6過剰食)を食べていました。 その下のF nnnは②胎児期と授乳期、離乳期のいずれもn-6/n-3比が3の食事を食べていました。一番下のD nLnとH Lnnは③それぞれ授乳期と胎児期に低n-3食を食べていましたが、どちらも出生後25週からわずかですが糖尿病を発症しています。

さらに離乳前の胎児期および新生児期の各時期の食餌の影響を検討した結果、胎児期もしくは新生児・乳児期のどちらかに低n-3 食(L)を摂取した群は、顕性糖尿病の最終発症率は抑制されなかった。

以上の結果より、離乳前に継続して必須脂肪酸比率(n-6/n-3)の低い食餌を摂取すると、膵島炎は認められるものの、顕性糖尿病への進行は抑制されることが示唆された。

また、離乳前の必須脂肪酸比率(n-6/n-3)が高くとも、離乳後、摂取する必須脂肪酸比率(n-6/n-3)を低く抑えることにより、膵島炎の進行がある程度抑えられる傾向にあり、顕性糖尿病の発症が遅延することが示唆された 。

以上より、仔の離乳前に母体が摂取する必須脂肪酸比率(n-6/n-3)が、膵島炎の進行とそれに伴う顕性糖尿病発症率を左右する可能性が示唆された 。すなわち、1 型糖尿病発症予防に適正な必須脂肪酸比率と摂取時期の存在が示唆された。

・妊娠・授乳母体の脂質栄養が仔の 1型糖尿病発症へ及ぼす影響 籠橋 有紀子, 大谷 浩 2013年 22 巻 1 号 35-43

n-6/n-3比は厚労省が4以下を推奨していますが、日本脂質学会は2以下を推奨しています。

ここで批判を覚悟の上で断言してしまいますが、もし適切な食生活を送っているなら病気の発症などあり得ません。これを前提にするなら、n-6/n-3比が3の食事で数パーセント糖尿病が発症していることから、少なくとも日本脂質学会が推奨するn-6/n-3比2を目指すべきでしょう。

次に赤い□で囲った③ですが、左右のグラフを確認すると授乳期に低n-3食(オメガ6過剰食)を食べた時より、胎児期に低n-3食(オメガ6過剰食)を食べた時の方が糖尿病発症数が多いことが確認できます。

したがって、特に妊娠中はオメガ6過剰食を避ける必要があることが想像できます。

粉ミルクの利用はどうなのか?

妊娠・授乳中に母が低n-3食(オメガ6過剰食)を摂ると、その仔の糖尿病発症率が高くなる。この事実を確認していただいた上で粉ミルクについて考えてみましょう。

実は、調製粉乳の必須脂肪酸比率は(n-6/n-3=12 程度)と、上記の低 n-3 食(L)(n-6/n-3=14.5)とほぼ同じです。そのため、論文では粉ミルクの利用にも警笛を鳴らしています。

我々は、調製粉乳が母乳と程遠い必須脂肪酸比率をもつがために、1型糖尿病発症を誘発するのではないかと仮定し、研究を行った。

その結果、仔のインスリン自己抗体は、母獣を介して(胎児期、授乳期を通して)低 n-3 食(n-6/n-3=14.5)を摂取させると、生後早期に有意に出現したが、n-3 食(n-6/n-3=3.0)を摂取させると、生後早期の自己抗体出現が抑制された。

したがって、低 n-3 食(n-6/n-3=14.5)摂取による必須脂肪酸摂取比率の増加は、遺伝素因をもつ個体におけるインスリン自己抗体を出現させ自己免疫性糖尿病の発症を誘導し、n-3 食(n-6/n-3=3.0)は発症を抑える可能性が示唆された

・妊娠・授乳母体の脂質栄養が仔の 1型糖尿病発症へ及ぼす影響 籠橋 有紀子, 大谷 浩 2013年 22 巻 1 号 35-43

以上より、母の低n-3食(オメガ6過剰食)が胎仔の膵島炎(慢性的な膵臓の炎症)をもたらし、糖尿病の発症を有意に高める可能性が示唆されます。

我々は、1型糖尿病と母体栄養のうち摂取する必須脂肪酸比率の重要性に着目した研究を行なった。その結果、離乳前の胎児期・乳児期における母体栄養中の必須脂肪酸比率が1型糖尿病の発症を左右する可能性が示唆された。

・妊娠・授乳母体の脂質栄養が仔の 1型糖尿病発症へ及ぼす影響 籠橋 有紀子, 大谷 浩 2013年 22 巻 1 号 35-43

まとめ

「本当の妊活!」に記しましたが、妊娠におけるオメガ6過剰食の影響は多岐に渡ります。

「オメガ3を摂れば妊娠率が高くなる」と安易に指摘した本も散見されますが、確かにそれは事実です。ですが、重要なのは授かった子どもの健康です。

「あなた方夫婦は遠回りをしましたが、ある意味目的の港に辿り着けなかったことを安堵することでしょう。

ポンコツの羅針盤を使い、運悪く港に入港することは、あなた方夫婦が想像される以上に過酷な試練を課せられます。」

あなたは、あなたが食べた物その者です。

胎児は、母が食べた物その者であることを忘れないでください。

障害とか遺伝、病気とは医者がつくった洗脳装置(詐欺)だった。

誰もが、この事実を正確に認識できるまで学ぶ必要があります。